緩刑意思是什麼呢?收到法院的刑事判決以後,一定會被關嗎?很多人都以為被法院判刑就一定要入監服刑,但實際上並不是如此,我國刑法設有許多替代執行的措施,「緩刑」就是其中一個例子。所謂緩刑,其實就是「暫緩刑之執行」,在一些犯罪情節較為輕微的案件,如果法院審理後認為暫緩執行較為適當,便可以在符合法定要件下,給予被告緩刑宣告。還有要怎麼樣才能符合緩刑條件呢?還有會被撤銷嗎?讓我們繼續閱讀下去吧!

緩刑意思是什麼?緩刑條件有哪些?

緩刑意思是什麼?緩刑條件有哪些?我們先來看看法律是怎麼規定的。

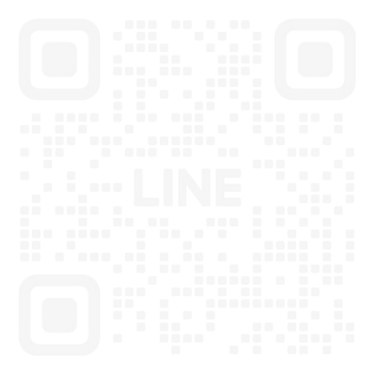

依照我國刑法第74條,當被告受到二年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告,且「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告」,或是「之前曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,執行完畢或赦免後,五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者」,法院認為暫時不執行較為適當的話,可以宣告二年以上五年以下之緩刑,而緩刑的期間,自裁判確定之日起算。

簡單來說,今天被告故意犯罪後,法院判決被告二年以下的有期徒刑,而被告之前沒有因為故意犯罪而被判處有期徒刑,或是雖然曾因故意犯罪被判有期徒刑,但在執行完畢或赦免後,五年之內沒有再因故意犯罪被判有期徒刑的話,法院就可以作成緩刑的宣告。不過這邊要注意的是,即便符合上開法定要件,仍然要由法院依具體個案裁量是否給予緩刑宣告哦(小編:也就是說,法院保留最終解釋權)。

而緩刑究竟需要暫緩多久?依前開條文規定,法院可以宣告「二年以上五年以下」的緩刑期間,如果在緩刑期間屆滿,被告的緩刑都沒有被撤銷掉的話,原本有期徒刑的宣告就會失其效力,被告就不用入監服刑囉。

緩刑意思緩刑條件了解完了!來看要怎麼爭取

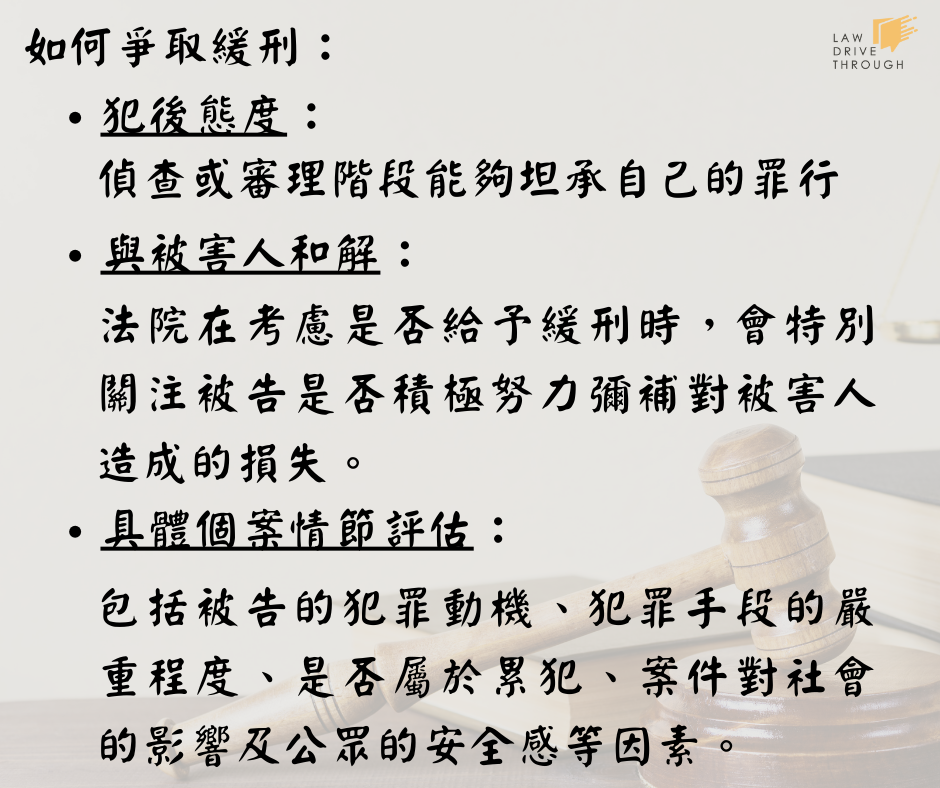

瞭解緩刑的意義與條件後,下一步是掌握如何有效地爭取緩刑。在我國的法律實踐中,緩刑並非僅僅依賴於法定要件的符合,還涉及多個關鍵因素,這些因素直接影響法院是否願意給予被告一次機會來改過自新。以下是爭取緩刑的幾個主要條件:

緩刑條件1-犯後態度:

- 法院高度重視被告的犯後態度。如果被告在案件的偵查或審理階段能夠坦承自己的罪行,這通常會被視為積極的犯後態度。坦誠面對自己的過錯,表明被告有自我反省和認識到自己行為的嚴重性,這種態度可能會讓法院考慮到被告有改過自新的可能,因此增加了獲得緩刑的機會。

緩刑條件2-與被害人和解:

- 被告是否與被害人達成和解,這不僅是對個人責任的一種承擔,同時也是對被害人權益的一種尊重和補償。法院在考慮是否給予緩刑時,會特別關注被告是否積極努力彌補對被害人造成的損失。一個成功的和解不僅可以減輕被害人的損害,也展示了被告願意修正錯誤的誠意,這對於獲得緩刑是非常有利的。

緩刑條件3-具體個案情節評估:

- 即使被告在認罪態度和與被害人和解方面表現出色,法院在最終決定是否給予緩刑時,仍會全面考慮案件的具體情節。這包括被告的犯罪動機、犯罪手段的嚴重程度、是否屬於累犯、案件對社會的影響及公眾的安全感等因素。這些因素綜合起來,將影響法院是否認為被告適合獲得緩刑的機會。

緩刑和易科罰金怎麼選比較好?

緩刑和易科罰金怎麼選比較好?在了解這個主題之前,我們要先來簡單的聊一下什麼是易科罰金。

所謂易科罰金,其實就是用金錢換取自由,也就是透過繳納罰金的方式,取代入監服刑,但大家一定會想,難道有錢的人就可以不用進監獄,為自己的犯罪負責嗎?實際上並不是如此,因為易科罰金也有它的法定要件,必須要符合:犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之罪(如竊盜罪),然後受六月以下有期徒刑或拘役之宣告,這個時候法院才得以新臺幣一千元、二千元或三千元折算一日,給予被告易科罰金。

舉例來說,小明身上沒有半毛錢,又因為肚子餓,所以隨手偷了店家的一塊麵包果腹,被店家報警查獲後,最終經法院判處2個月的有期徒刑,因為小明涉犯的竊盜罪最重刑度是5年以下有期徒刑,而小明被判處的有期徒刑又在6個月以下,這個時候因為符合易科罰金的要件,法院便可以依照小明的涉案情節,裁量是否以新臺幣一千元、二千元或三千元折算一日之方式,讓小明易科罰金(假設法院最終裁量以一千元折算一日,一個月以30天計算,小明便可以透過繳納6萬元的罰金,來取代入監服刑)。

但你可能會想,小明就是因為沒有錢吃飯了,怎麼可能繳的出6萬元的罰金呢?這就是本段要討論的主題。易科罰金雖然是透過繳納罰金的方式替代入監服刑,但如果遇到經濟狀況不佳的被告,勢必要面臨繳納不出罰金的窘境,這時法院如果有一併宣告緩刑,被告就可以透過選擇緩刑的方式,免除牢獄之災。

基於以上說明,如果法院判決主文中有一併作成緩刑跟易科罰金的宣告,此時被告就可以依照自己的情況,自由選擇是要易科罰金還是要緩刑囉!

什麼情況下會被撤銷緩刑?被撤銷怎麼辦?

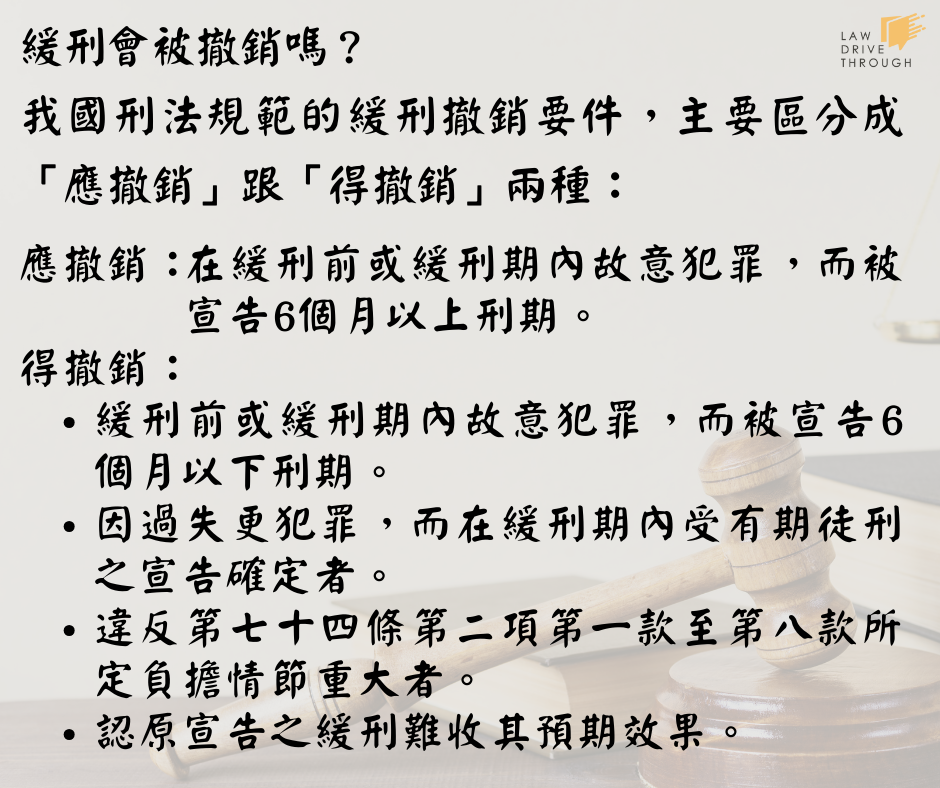

什麼情況下會被撤銷緩刑呢?拿到緩刑之後,並不代表被告就可以繼續為所欲為,畢竟這是法院給予被告改過自新的機會,所以如果被告沒有好好遵守法令,在某些條件下,緩刑還是會被撤銷的!而我國刑法規範的緩刑撤銷要件,主要區分成「應撤銷」跟「得撤銷」兩種:

※應撤銷的情形(刑法第75條):

- 緩刑期內因故意犯他罪,而在緩刑期內受逾六月有期徒刑之宣告確定者。

- 緩刑前因故意犯他罪,而在緩刑期內受逾六月有期徒刑之宣告確定者。

白話文翻譯:

第一款的意思,就是當被告被宣告緩刑後,在緩刑的期間內又再次「故意」犯罪,然後被判處「六個月以上」的有期徒刑時,考量被告沒有悔改之意,法律就規定應撤銷原本的緩刑宣告。

第二款的意思,是被告在宣告緩刑之前就已經有其他故意犯罪,在本案宣告緩刑後,於緩刑期間內,前案犯罪經判決有罪,並且判處超過「六個月以上」的有期徒刑宣告,由此可見被告本性即屬不佳,顯然不適合暫緩執行,此時法院也應撤銷原本的緩刑宣告。

※得撤銷的情形(刑法第75-1條)

- 緩刑前因故意犯他罪,而在緩刑期內受六月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定者。

- 緩刑期內因故意犯他罪,而在緩刑期內受六月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定者。

- 緩刑期內因過失更犯罪,而在緩刑期內受有期徒刑之宣告確定者。

- 違反第七十四條第二項第一款至第八款所定負擔情節重大者。

- 違反以上四款之一,認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者。

白話文翻譯:

第一款跟第二款,解釋上與前條規定相同,差別在於本兩款是受「六月以下」的有期徒刑宣告;第三款則是針對過失犯罪;第四款則是緩刑如果有附帶條件,被告卻又不願遵守條件,且情節重大時,法院如果認為緩刑沒辦法達到原本讓被告改過自新、自行檢討過錯的效果,便可以裁量是否撤銷緩刑。

被判緩刑會有前科嗎?

很多民眾都會提出一個疑問

律師律師,我被判決有期徒刑,緩刑期間也沒有再故意涉犯刑事犯罪,這樣良民證上會有記載嗎?

首先,一般聽到的良民證,它的正式名稱叫做「警察刑事紀錄證明」,而依照《警察刑事紀錄證明核發條例》第6條:「警察刑事紀錄證明應以書面為之;明確記載有無刑事案件紀錄。但下列各款刑事案件紀錄,不予記載:二、受緩刑之宣告,未經撤銷者。」,也就是說,如果今天受到緩刑宣告,但被告都有乖乖遵守前面所敘述的規定,緩刑也沒有被撤銷掉的話,這個時候「警察刑事紀錄證明」上就不會記載有刑事案件紀錄。

但要注意的是,法院、地檢署內部仍然有一個「被告前案紀錄表」,這個紀錄表則會記載「所有」被告涉及的刑事案件,無論是起訴或是不起訴,還是經審理後法院的有罪、無罪判決等等,通通都會記載進紀錄表,以供法院跟地檢署審理、偵辦案件時的參考,這也是民眾經常搞混的事情,要特別注意。

經過以上的說明,相信您對緩刑的內容已經相當了解,如果還有任何不清楚的地方,也歡迎點擊網頁右下角的聯絡按鈕,由我們律師提供專業的解答與協助。